你對新媒體藝術家的認識有多少?部分人的理解不外乎是「會郁的藝術作品」,生於1996年的新媒體藝術家陳朗丰 (Lazarus Chan) 笑稱:「有時候我會問觀眾為何會選擇前來這類型的展覽,行外人會用他們的方式回應:『看靜態作品看膩了,便來看些會郁的作品吧。』」擅長聲音景觀、電子裝置、程式編碼、數據視覺化和生成藝術等的他,沒有對藝術作故弄玄虛的抽象形容,訪問當日正如火如荼籌備海牙參展、連夜通宵達旦,依舊不慍不火地伴着我們理性剖析這門難學也難精的專業。

陳朗丰先後獲香港城市大學創意媒體學院文理學士及香港藝術學院高級文憑,並於2021年獲選為「指定研究院修課課程獎學金計劃」獎學金得獎者,修讀香港浸會大學視覺藝術院視覺藝術碩士學位。在2021年香港藝術中心香港藝術學院藝廊舉辦首個個人展覽《自源作 Auto.Mob》前,他已擔任全職互動影像藝術家及音景設計師,商業作品曾於多個城市巡展,嶄露頭角,獲多家本地文化藝術機構邀請出任講者、委托創作及舉行展覽,包括大館當代美術 館、香港藝術發展局、香港藝術中心、香港藝術館和香港藝術節,實為本地創作新力軍。儘管疫情肆虐環球,幸未打亂陳朗丰的創作節奏,本年初已刷下亮眼佳績,憑作品《Petri.Vista》入圍第二十七屆ifva 獨立短片及影像媒體節媒體藝術組決賽《UnDIRECTED?》則獲WMA Photography Award。

有哪些個人經歷和文化元素,促使你走往新媒體藝術的發展方向?

過程其實挺自然而然。很久以前,爸爸在重慶大廈從事油畫買賣,畫油畫、賣風景畫那種,後來在我大學一年級那年轉行當鐘錶設計師至今,一切也似乎是理所當然吧。從小到大受爸爸耳濡目染,我們會一起畫畫、玩Adobe,累積了不少創作時刻,但自己同時不希望走爸爸的舊路,於是便不停探索新可能,左試右試,後來便出現了新媒體這個名稱。老實說,並非因為這專業的存在,而令我立志以此為自標,只是在測試新創作可能的過程中,人們會跟我講:「你做的就是新媒體藝術啊」,所有也是應運而起。置身香港,創作框架相對較少,畢竟跨越一道深圳河,便需要面對內地眾多的文化框框,更可能需要先修讀國學,而我們唸藝術從來也視中西共融為常態,把兩種文化合而為一,但這些想法也是事後梳理得來,絕非一下子已清晰可見。眼見前路如此,我就放膽往前走,來到香港城市大學,對方問我會否有興趣報讀相關學位。我曾以為唸藝術即是要到畫室操畫,類似中央美術學院那種模式,每個星期需要操練⋯⋯但原來藝術可以用這種模式創作、進行,新媒體藝術的領域很廣很闊,尚未有清晰的定義,我自己也一直在摸索當中⋯⋯

新媒體藝術創作人的基本功、根基底蘊重要嗎?還是可透過科技後天補足?

我們同時會聽到不少聲音,有人認為新媒體藝術極商業化,有人則表示根本不明白這種藝術在做着甚麼,如果新媒體藝術需要完全去除商業化的元素,選擇百分百藝術和美學路線,對觀賞者和藝術家本身的要求門檻也會相對提高。根基底蘊重要嗎?我一定會答重要,新媒體藝術只是為你提供眾多科技選擇來創作,但過程的精細度和複雜程度也會因此而提升,你能怎樣運用程式編碼這些講求邏輯的媒介,來實行心想的抽象畫面?以傳統藝術而言,陶藝拉坯,你抽象的思考模式是怎樣套用其中?置身舊時代,拉坯機已經稱得上是一種科技,打印技術也非存在太久,人們怎樣運用這些工具講求一套美學邏輯,套用在新媒體藝術上亦如出一轍,所以對基本功絕對有要求。再加上身邊例子,久經訓練和未經訓練相差極遠,同一枝畫筆,有人可以畫出屬於自己的景像,有人卻因為缺乏對畫筆的理解,筆下之物若有所失。

就你個人而言,新媒體藝術能怎樣「提升」或「改變」傳統藝術的面貌?能讓後者更立體完整地呈現參與者眼前?兩者之間存在着怎樣的關係?

將藝術分成新與舊,很容易會墜進陷阱,大概因為新媒體藝術的「新」字吧,這議題我們依然時有討論,但只要將自己化身成觀賞者,便發現它們絕非兩回事,而是共同棲身於藝術這把大雨傘下,屬於同一領域,純藝術畢竟也存在嘛,意即利用純工藝形式來進行的藝術,在技藝 (craftsmanship) 的頂端加入藝術美學價值 (artistic values),繼而衍生出不同類型,我認為數碼藝術 (digital art) 和藝術 (fine art) 可以並駕齊驅,如果藝術是一個包羅萬象的大型類別,例如新媒體藝術、生物藝術,媒介藝術、聲音藝術,全因科技的出現和進步,讓我們能擁有兩大範圍去討論和審視藝術這回事。

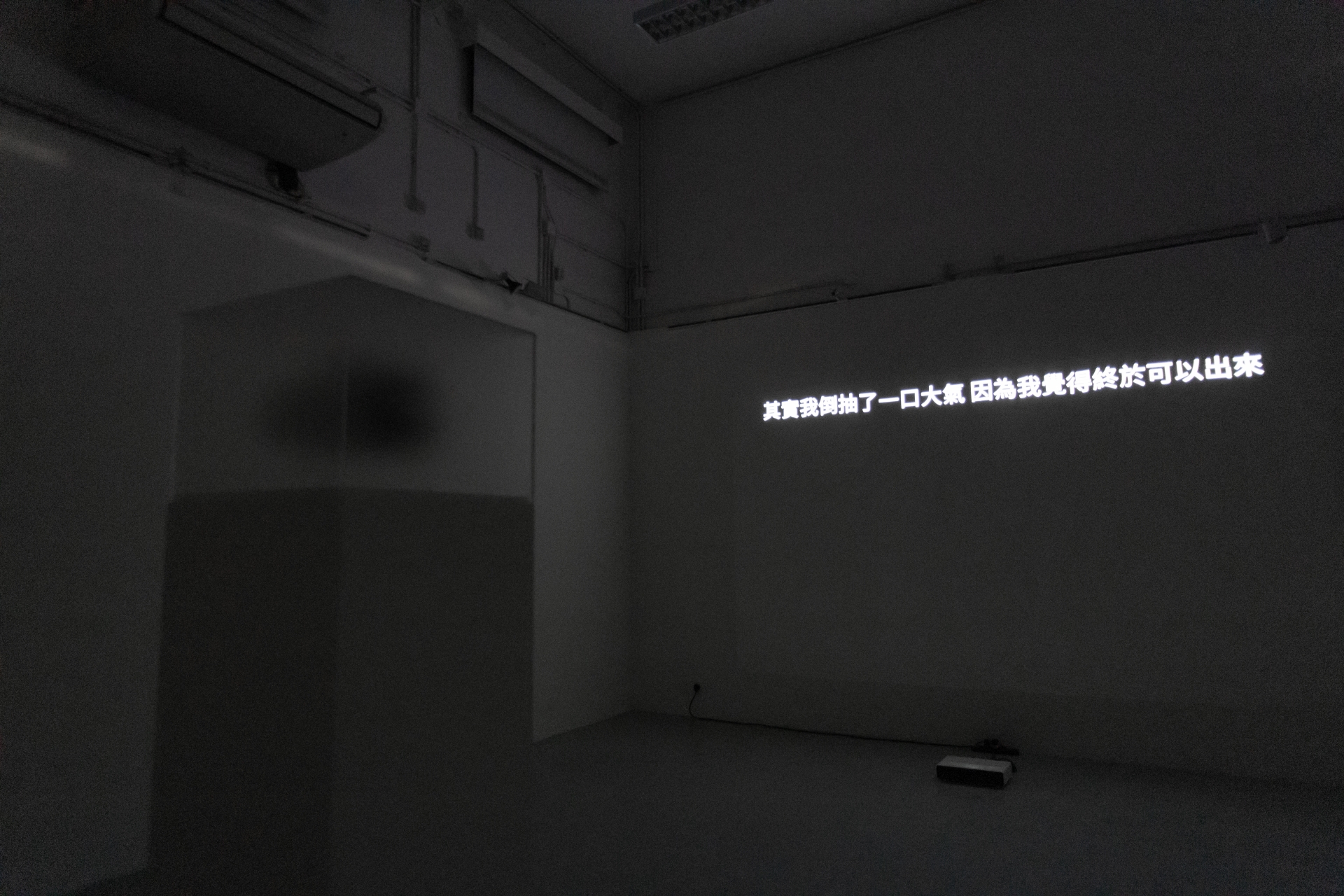

兩者為何得以並列?它們的展示模式截然不同,這數年其實也見大家往暗箱 (dark box; dark cube) 的方向來策劃展覽,白色空間 (white cube) 或許不再合用,尚有許多細節值得深思討論,但大家談到這點總傾向把傳統藝術——在此我稱作fine art——跟數碼藝術放在同一層面程度探討,我不希望令兩者置身二元對立的狀態,它們本身都在拉扯之中,部分fine art藝術家參觀數碼藝術作品後,會產生自我反應,反之亦然,我們觀賞fine art作品,也會有自己的想法和領悟,只是大家應用的創作媒介大相逕庭,未來數十年彼此的互動將更引人入勝,fine art藝術家也會慢慢走進數碼領域。即使是設計師出身的創作人,未有太多接觸純藝術的工藝體驗,也能調節並轉用自己的方式加以理解,例如有些本身專門創作陶藝的藝術家也會嘗試3D立體印刷雕塑。

你曾接觸過的本地受眾對「新媒體藝術」有怎樣的看法?接受程度有多高?你是幸運地常會遇見同道中人,不需多花解說也能有所領悟,抑或如你早前所言,對方會有摸不着頭腦的反應?

兩邊的反應我也接觸不少,但我的看法是,並非我的創作媒介令他們困惑,或許你將畫放到他們眼前,對方也可能同樣不明所以。社會確實存在一些藝術愛好者不講求作品需要被看清、看懂、看穿,這可視為當代的思考方法,但當你上前細問,又會發現對方亦不乏屬於自己的回應和感受,只是他所談的未必如你一樣,但依然相關,這正正是對「作者已死」的回應,大眾看法就讓他們自行發揮好了。有時候,我會問觀賞者為何會選擇前來參觀這類型的展覽,他們會以行外的字眼來形容:「看靜態作品看膩了,便來看些『會郁』的作品吧」,想看看螢幕上放映的畫面、細聽場館播放的聲音,這便反映了他們渴望尋找不同娛樂的意識,觀眾自會找到屬於自己的意義,我不強求別人完全理解我的用心,才感快樂滿足。至於行內藝術家,一靠近細看便懂,不用說明便完全拿捏作者心思,反而欠缺樂趣呢,所以我們談論的重點很少是作品本身,反而是背後和周邊衍生而來的題目。幸運的是,大眾現今面對不同類型的文化藝術活動,已更樂於主動去參觀參與,不論是文青也好,只為打卡也好,至少讓藝術文化界能獲得更多關注。

你本人多會參觀獨立藝廊的展覽,還是公營基構的都會看看,用以刺激創作思維?

我有參觀展覽的習慣,但至於尋找創作靈感,我多數會閱讀科學雜誌,甚至是招股書,我會留意獨角獸企業,例如一些新創企業,他們的理念、如何塑造世界、未來大計,基本上這些公司所作的每個決定都在影響我創作的媒介工具,Adobe的所有動態我也會密切關注,還有許多軟件和開發商,我都會仔細留意他們的招股書,看看對方投入科學研究與試驗發展的資金分配,未來一年的發展路向,來規劃我自己的下一步,畢竟我腦裡很多意念也是現時科技難以支援。此外,自然科學雜誌的論文發表亦非常中用,最近一篇文章提及腦部神經掃描,可掃描每個神經元的傳遞,基本上可以監測你整個大腦,換句話說,我們的思考模式日後很大機會會變成一套套數據,在如今的研究發展速度下,有望在我們有生之年實踐。這些研究發現反而是我的靈感來源,對我來說就是對生活的觀察,特別是從事新媒體藝術,我們所留意的日常生活未必只是與大自然的關係這樣簡單,我們現在觀看的會是宇宙行星、份子結構,不僅僅是山山水水這類大景觀。至於博物館和展覽,我反而會集中參考他們陳列作品的方式,這類型的活動多數背後擁有一位策展人作主導,他們是運用怎樣的視角來代表藝術家呢?這都是值得學習的地方。

你認為本地的藝術氣氛如何?

我覺得絕不能低估本地觀眾的質素,特別是年輕一群,說的是比我年幼一倍、十來歲的那群受眾,他們的視野廣闊得難以置信,在政策的局限和相對落後的情況下,我們即使不能飛步往前,緩緩嘗試追上又可以嗎?有時候,當我受委託創作時,也需要加入教育成份,但事實是我本可以放肆地創作,而觀眾又能夠明白,這讓大家反思到是我們過份低估了觀眾的程度嗎?有關方面或覺得大眾接受能力有別也有限,那在展區內劃分不同範疇程度又如何?不同年齡層也可以接觸不同類型的資訊,為何我們不能擁有不同程度的觀眾層呢?目前,還是只可盡能力爭取。資金批核的形式和規條是否需要改變?有必要萬大事以社福為先嗎?藝術價值可獲得重視?能否設立專業的審核團隊來處理此事宜?我理想中的藝術,在乎觀眾看畢作品後,帶走了甚麼源自內在的個人體會,而不在於創作者勉為其難地在簡介裡堆砌的所謂『意義』⋯⋯

有想過將發展基地帶到香港以外的地方?

我今星期 (受訪當日) 便有作品將赴海牙參展,快要拍攝影片,在那邊放映,礙於疫情未能親身參與,但能以香港作為基地也不錯,畢竟我們的作品可以面向國際。老實說,有時候只有香港才可應付這種速度,一日內齊集所有物料,我也沒有需要完全放棄香港作為展示作品的地方,奔走多地也可以啊,我還是最適應這裡的節奏和速度,人們做事爽快,這些優勢讓我不捨離去。