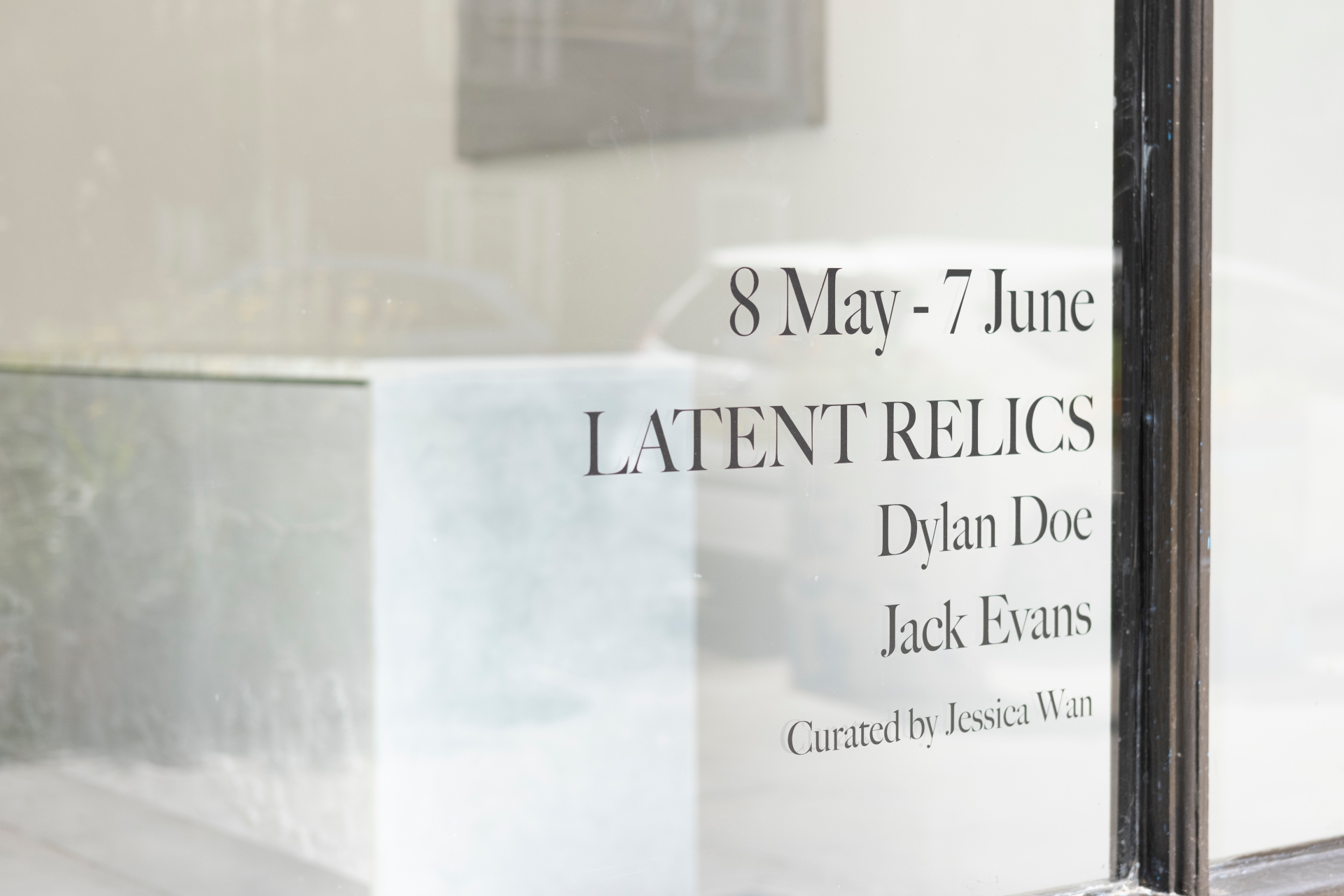

科技發展讓人類的日常變得便利快捷,但與此同時也讓我們的記憶承載方式變得愈來愈依賴數碼科技。在Somers Gallery舉辦的最新展覽「Latent Relics」上,策展人Jessica Wan以「未來遺跡」的概念構築了一個詭譎而富思考性的空間,透過13件全新且未曾展出的繪畫、雕塑與裝置作品,探討我們如何在這個以快速消費為主導的時代尋找真正意義。Dylan Doe與Jack Evans的作品以「平凡」為出發點,卻在藝術的轉化中賦予物件全新的價值。究竟哪些事物值得我們保留?哪些則在我們的生活中悄然消逝?

展覽空間佈置刻意模仿一個「略顯偏離現實」的居家環境,作品陳設如同家庭擺設——壁爐上方、洗手盆高度、床邊角落,讓觀者在熟悉的空間語境中重新審視這些物件。Evans以《Into The Valley》作為展覽入口的視覺焦點,這件以防潮MDF製作的廚房島台雕塑,其三扇櫥櫃門板刻畫著着Yosemite National Park,靈感來自他某次旅行拍攝的照片,而拍攝角度則刻意模仿Mac預設的桌面背景。這件作品既像是廚房檯面,又像地景,甚至像祭壇,既喚起人們對「家」的歸屬感,也暗示某種獻祭的儀式感。

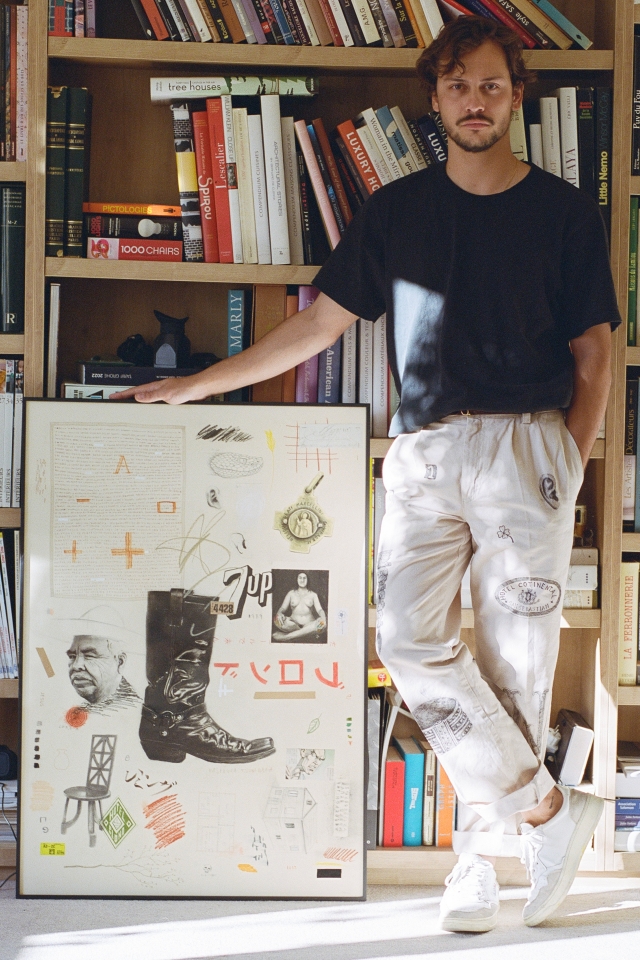

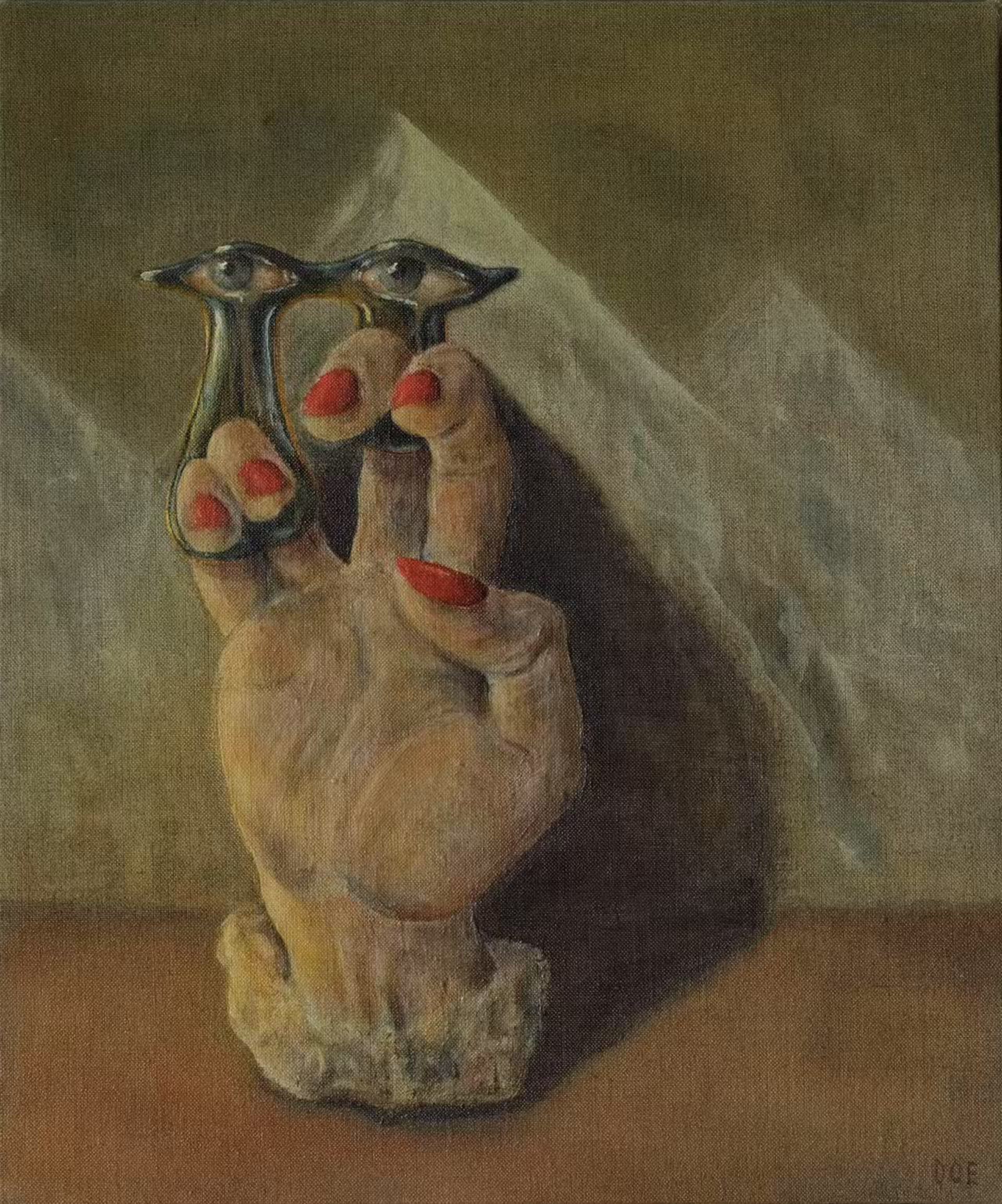

展覽的後方空間,Doe以聲音裝置呈現他的創作風格,融合音樂背景與直覺性的工作方式。他的繪畫作品介於縮影場景與靜物畫之間,描繪出介乎人類與機械之間的奇異混合形態,既熟悉又陌生。他的靈感來自Louise Bourgeois、Philip Guston和Minoru Nomata,透過機械設計與家庭日常的結合,形塑出一種超越人類的物件,既有機又人工,既詭異又親切。他近期轉用油畫顏料,讓作品在層層堆疊中逐步展現細節。

Doe的作品時常帶有荒誕與超現實的張力,如《Extrusion (Hair)》描繪了人類最原始且親密的物質:毛髮,透過一個機械裝置進行加工,讓原本有機的元素變得異樣。《Hand (Rietveld)》則展現了未來主義的身體,但卻不帶悲觀情緒,反而是一種對美感與自我表達的堅持。這些作品巧妙地將工業元素從既有的功能語境中抽離,以藝術視角重新詮釋科技與系統的隱藏詩意。

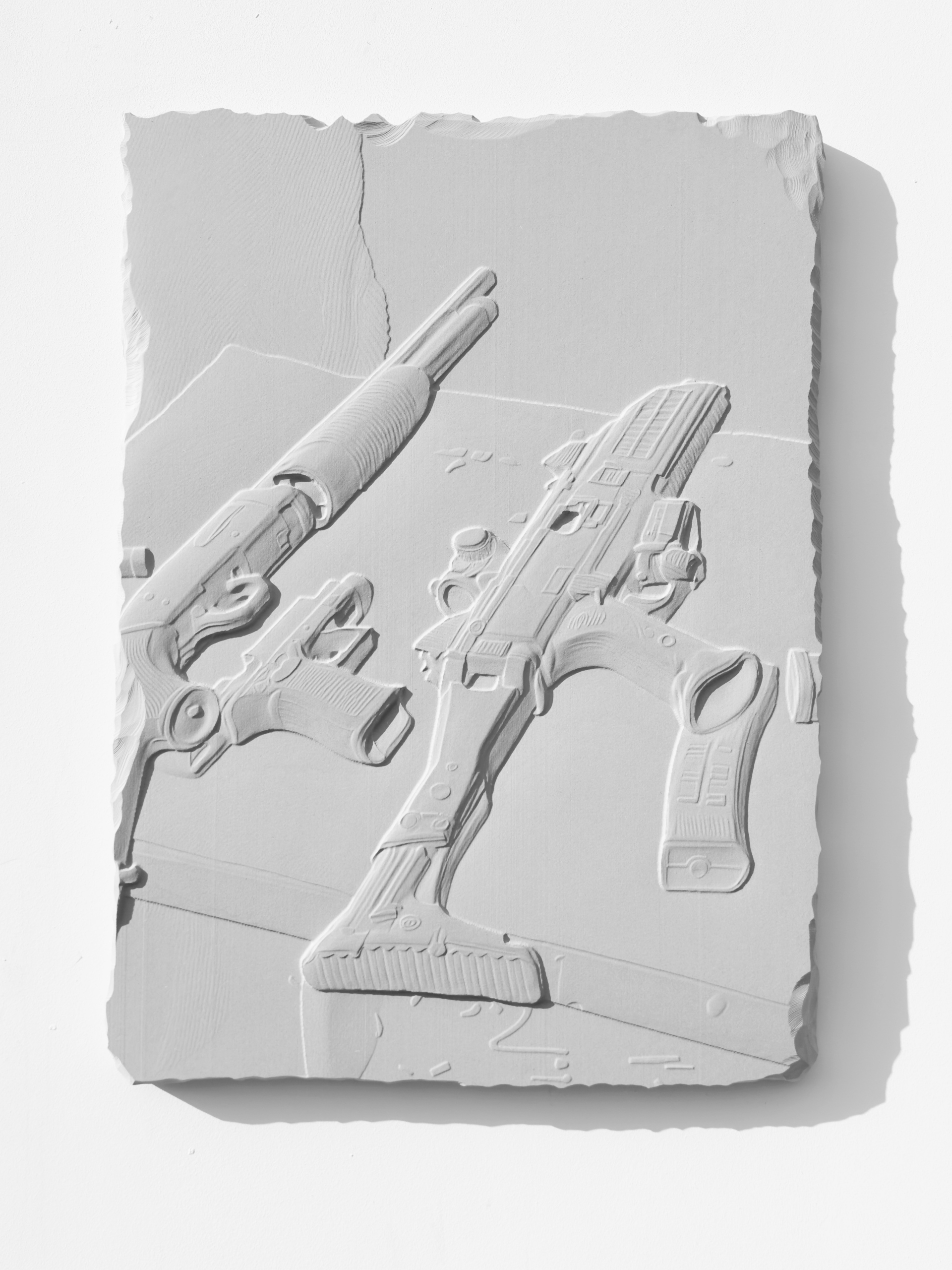

與Doe形成對比,Evans的雕塑作品則來自他無意間拍攝的iPhone照片。這些影像沒有藝術意圖,但經過他的重新演繹,成為雕刻與鑄造的物件。他稱這種現象為「數碼滑移」,透過這些無意識的數碼紀錄,他質疑我們的設備是否比我們更了解自己。透過鋁、鑄鐵及首次使用的Valchromat材質,Evans創作出如同被發掘而非被製造的作品,像是當代的考古遺跡。Evans提出:「這些東西都不是表面上看起來的樣子。為何廚房檯面會刻着Yosemite的景色?為何速食垃圾會和古典雕塑並存?為何餐桌上放有突擊步槍?我希望觀眾帶着疑問離開,而非答案。」

Evans的「仿古卻違逆傳統」的材質運用,與Doe的奇異混合形態作品,共同提出一種更具意識的科技關係,既不是單純拒絕科技,也不是盲目推崇,而是更深刻地認識它如何影響我們的記憶與感知。在這場展覽中,家庭空間不只是物理場域,更是一種心理場景,一個承載記憶、習慣與無意識互動的容器 。「Latent Relics」提醒我們,未來的人將如何解讀當代的遺跡,不只是物件本身,更是它們所承載的故事。

策展人Jessica Wan說道:「展覽的名稱『Latent Relics』正是對日常物件如何成為意義載體的探索。這些作品,如同Jack的創作脈絡,存在於某種懸置的狀態,等待觀者加以解讀。它連結了個人與普世的層面,讓這些被保存的碎片揭示人類、科技與記憶之間的深層關係,或許在未來的語境下,我們將以全新角度理解它們。展覽的核心意念,就是要觀眾思考數碼時代的權力結構,當企業平台主導我們的記憶,而演算法掌控我們的注意力時,甚麼才值得被保留?透過重新定義遺跡,展覽將日常生活中那些被遺忘的碎片化為抗衡自動化時代的紀念碑。」

展覽「Latent Relics」於Somers Gallery展出至6月7日